Representaciones aleccionantes-Apuntes para la investigación

En el caso colombiano los métodos de enseñanza dejan entrever el confrontamiento bipartidista entre ideologías liberales y conservadoras, valorizando diferentes imaginarios sobre la infancia; los conservadores apoyando visiones en las que se favorece la disciplina, la memorización, la repetición: el niño quieto y callado; mientras los liberales prefieren la observación, la inferencia, la deducción, la asociación: el niño creativo (Robledo, 2010).

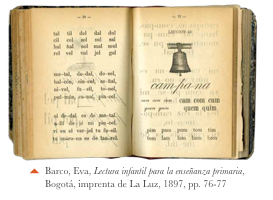

A fines del siglo XIX el método más común fue el silábico-fonético basado en cartillas que contenían silabarios. Este se sustenta en un procedimiento mecánico en el que los niños aprendían a través de la repetición, y el análisis fragmentado de las palabras, mientras las imágenes se asociaban al significado de las palabras.

En la actualidad ambos métodos pueden convivir en lo que se denomina metodología global analítica- sintética, como lo demuestra la cartilla Chiqui: Cartilla de lectura inicial (2015) de Leandro Pantoja, impreso por Nueva Editorial.

Hoy se presume que, aunque estos métodos puedan parecer antagonistas es útil recurrir a ambos para el aprendizaje. Por ello la cartilla en mención aparece dividida en tres secciones, que la guía didáctica denomina: etapa preparatoria, etapa inicial y etapa progresiva, cada una propone lo siguiente:

Etapa preparatoria: La identificación de las letras a través del acercamiento a su morfología y el apresamiento psicomotor.

Se compone de tres páginas donde: En la primera aparecen 15 palabras con sus respectivas ilustraciones, las palabras refuerzan en un color diferente las vocales que usan; la segunda es una página que busca la interacción del niño invitándolo a hacer trazos para su aprestamiento motor; y en la tercera la identificación de los trazos con las vocales junto con palabras e ilustraciones.

2. Etapa inicial: El aprendizaje de las vocales, aquí las imágenes empiezan a cobrar un papel relevante en la composición de las páginas, busca asociar la representación de los objetos reales (representados en imágenes) con las palabras.

Se compone de 5 páginas cuya composición está dispuesta de la siguiente forma:

3. Etapa progresiva: Se divide en dos partes: los silabarios (entre las páginas 14 a 86) en donde el niño reconoce sílabas directas simples (ma, su, si), inversas simples (am, us, is), sílabas mixtas (gue, gui) y sílabas directas dobles (bra, fui, ple), las imágenes ilustran las palabras y algunas páginas están acompañadas de frases cortas. En la segunda parte (de la página 87 a la 94) recurre a narraciones cortas, trabalenguas y adivinanzas acompañadas de ilustraciones.

Por último, la cartilla tiene un diploma con espacios en blancos para personalizar, para premiar los avances del niño en la lectura.

Ahora bien, haciendo una primera aproximación a la lectura de las imágenes y su relación con las palabras, inferimos la presencia de ciertos contenidos subrepticios que aluden a valores existentes en el entramado cultural.

Ahora bien, haciendo una primera aproximación a la lectura de las imágenes y su relación con las palabras, inferimos la presencia de ciertos contenidos subrepticios que aluden a valores existentes en el entramado cultural.

Para el análisis que se ha propuesto como trabajo final se busca dar cuenta de esos contenidos ideológicos de las representaciones que hacen las cartillas impresas entre 2015-2017 (Actualmente se revisó la cartilla Chiqui: Cartilla de lectura inicial y la reimpresión de La alegría de leer).

Para el análisis que se ha propuesto como trabajo final se busca dar cuenta de esos contenidos ideológicos de las representaciones que hacen las cartillas impresas entre 2015-2017 (Actualmente se revisó la cartilla Chiqui: Cartilla de lectura inicial y la reimpresión de La alegría de leer).

, teniendo en cuenta que es un momento político álgido gracias al proceso de paz y una creciente polarización que se evidencio en las elecciones del 2017 que ha movilizado al sector educativo, es necesario hacer una lectura sociohistórica que nos permita revisar qué presupuestos y valores se filtraron de acuerdo con este contexto de manera inconsciente, si existe una cartilla oficial que sea emitida por el ministerio, y si es así, si es posible leer diferencias respecto a cartillas editadas de manera independiente.

Segundo, hay una continua interrelación entre imagen-palabra en las cartillas, de allí que me interese conocer ¿cómo se interpelan ambas para construir representaciones ideológicas?,¿qué tipo de relaciones se establecen entre ellas?,¿cuál es la función de sus imágenes?, ¿qué elementos añaden que no están en las palabras?, ¿qué mecanismos se esconden en la composición y la disposición de las páginas? Todo ello para dar cuenta de cómo funciona la ideología y la visualidad en estas representaciones.

Segundo, hay una continua interrelación entre imagen-palabra en las cartillas, de allí que me interese conocer ¿cómo se interpelan ambas para construir representaciones ideológicas?,¿qué tipo de relaciones se establecen entre ellas?,¿cuál es la función de sus imágenes?, ¿qué elementos añaden que no están en las palabras?, ¿qué mecanismos se esconden en la composición y la disposición de las páginas? Todo ello para dar cuenta de cómo funciona la ideología y la visualidad en estas representaciones.

En cuanto a la bibliografía propuesta, especulando sobre el tema y aplicando las categorías revisadas a lo largo de la cursada haría uso de los siguientes recursos:

- Osorio Porras, Zenaida, Personas ilustradas: la imagen de las personas en la iconografía

escolar en Colombia, Bogotá, Colciencias, 2000.

-Robledo, Beatriz. Antecedentes del libro infantil ilustrado en Colombia siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. En: Paz- Castillo, María Fernanda. Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia. Cuadernos de literatura infantil colombiana, 2010.

-Rama, Ángel. La ciudad letrada, Arca. Montevideo, 1998.

-Foucault, Michael. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo veintiuno editores, Buenos Aires. 2003.

Así como los textos propuestos en clase:

-Barthes Roland. Retórica de la imagen (en la semiología)

-Mitchell, W.J.T. ¿Qué es una imagen? En: Garcia Varas, Ana. Filosofía de la imagen. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2011.

-Mitchell, W.J.T. ¿Qué quieren realmente las imágenes? Texto original publicado en MITCHELL, W. J. T.; October, Vol. 77 (Verano 1996), pp. 71-82.

Referencias bibliográficas

Robledo, Beatriz. Antecedentes del libro infantil ilustrado en Colombia siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. En: Paz- Castillo, María Fernanda. Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia. Cuadernos de literatura infantil colombiana, 2010.

Rama, Ángel. La ciudad letrada, Arca. Montevideo, 1998.

MinEducación. Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué es la atención integral? Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177827.html (15 de Marzo de 2019)

Quintana, Evangelista. La alegría de leer, Bogotá, Editorial Multipapel, reimpresión 2017.

Barco, Eva, Lectura infantil para la enseñanza primaria, Bogotá, imprenta de La Luz, 1897, pp. 76-77

Etapa infantil. Métodos para enseñar a leer a los niños. Recuperado de https://www.etapainfantil.com/ensenar-leer-ninos#more-60 (15 de marzo de 2019)

Pantoja Caicedo, Leandro. Chiqui: Cartilla de lectura inicial, Bogotá, Nueva editorial, 2015.

Comentarios